Der Pro-bono-Kampf für die Rechtsstaatlichkeit in der EU

Der Franzose Laurent Pech sorgt sich um die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Mit der juristischen Beratungsorganisation „The Good Lobby Profs“ zieht er in den Kampf gegen Verfassungsbrüche in Brüssel. Tatsächlich sieht er unsere Demokratie in Gefahr.

Laurent Pech arbeitet akribisch an seinem bislang größten Coup. Der Dekan der UCD Sutherland School of Law in Dublin könnte eine Schockwelle in der Europäischen Union auslösen. Sollte es ihm und seinen Mitstreiter*innen von der juristischen Beratungsorganisation „The Good Lobby Profs“ mit Sitz in Brüssel gelingen, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) von ihrer Rechtsauffassung zu überzeugen, könnten politische Mauscheleien in Brüssels höchsten EU-Organen künftig leichter entlarvt und bestraft werden.

„Es geht um die Unabhängigkeit unserer Gerichte und damit um den Erhalt der Demokratie in Europa“, sagt Pech, 49, dunkle Brille, gertenschlank, grau meliert. Die Good Lobby Profs sind seine Antwort auf autokratische Entwicklungen in EU-Staaten wie Polen oder Ungarn, wo die Rechtsstaatlichkeit immer mehr unter Druck gerät – während in Brüssel aus politischem Kalkül ein Auge zugedrückt wird. Die Profs veröffentlichen Rechtsgutachten, um Verfassungsbrüche nachzuzeichnen, und schlagen über soziale Medien oder Blogs Alarm.

Besonders verknüpft sind sie mit dem Democracy Institute (DI) der Central European University (CEU) in Budapest und deren neuer Rule of Law Clinic. Mit ihrem Sitz in Budapest habe die Clinic eine symbolische Bedeutung, „weil sie von einer Universität aus operiert, die fast vollständig aus einem Land vertrieben wurde, das zum ersten autokratischen Mitgliedstaat der EU geworden ist – Ungarn“, erläutert Pech.

Praktisch sollen von dort aus strategische Maßnahmen ergriffen und gegebenenfalls gerichtliche Schritte eingeleitet werden, um gegen die Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit im europäischen Rechtsraum vorzugehen. Richter*innen, Staatsanwältinnen und -anwälte, Rechtsanwältinnen und -anwälte sowie Gruppen der Zivilgesellschaft sollen in die Lage versetzt werden, sich besser zu verteidigen.

Im Videogespräch mit AufRuhr erklärt Pech, er setze seine Hoffnungen darauf, einen Präzedenzfall beim EuGH zu schaffen. Ein solcher Präzedenzfall würde es privaten Organisationen oder Verbänden in Zukunft ermöglichen, Klagen im öffentlichen Interesse gegen die EU-Kommission und den Rat der Europäischen Union einzureichen.

Hilfe für bedrohte polnische Richter*innen

Konkret geht es Pech um die Billigung eines Konjunkturprogramms durch die EU-Kommission in Höhe von 35 Milliarden Euro für die polnische Regierung im vergangenen Jahr. Das Geld ist noch nicht geflossen, weil die Auszahlung mit einer Klagewelle verhindert worden ist. Die Gruppe um Pech sieht klare Rechtsverstöße bei der Entscheidungsfindung, die Polens Regierung den Zugang zu dem Geld verschaffen soll. Entgegen der gesetzlichen Voraussetzung für eine Auszahlung seien die Richter*innen in Polen alles andere als unabhängig, argumentieren die Kläger*innen.

Pech und die Good Lobby Profs haben sich gut formiert. Die Rechtsexpert*innen haben vier internationale Richter*innenverbände mobilisiert, die vier Klagen gegen die Kommission und vier gegen den Rat beim EuGH eingereicht haben. Der Haken dabei: Bislang konnten nur natürliche Personen, die direkt betroffen waren, gegen Entscheidungen der Kommission klagen. Doch betroffene polnische Richter*innen, die reklamieren, verfassungswidrig aus ihrem Amt befördert worden zu sein, wagen sich nicht aus der Deckung. Pech sagt, sie und ihre Familien würden zum Teil bedroht – manche mit dem Tode.

Die Demokratie der EU steht auf dem Spiel

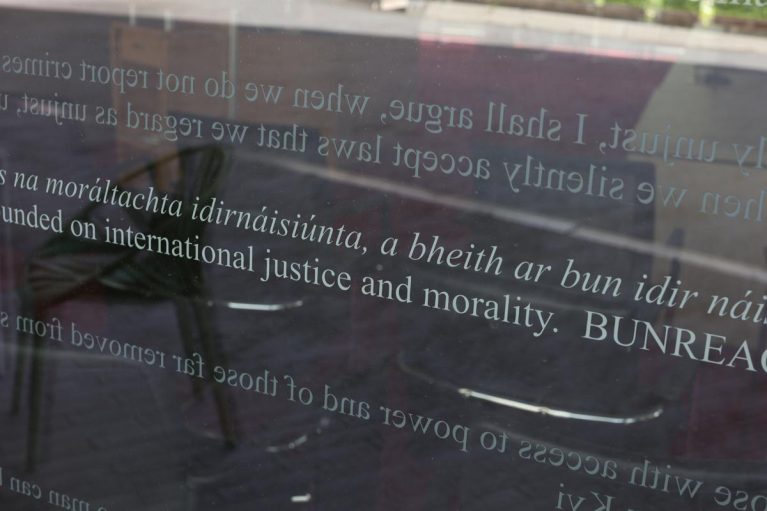

Deswegen erheben die Good Lobby Profs den Fall zu einer Angelegenheit, die jede*n Europäer*in persönlich angeht, weil es um den Erhalt unserer Demokratie gehe. Somit wären wir als Mitglieder der europäischen Gesellschaft alle direkt involviert. Die große Frage: Wird der EuGH dieser Argumentation folgen und öffentliches Interesse künftig als persönliches Betroffensein anerkennen? „Wir fordern den Gerichtshof auf, Verfassungsgeschichte zu schreiben, indem er uns die Klagebefugnis zuspricht. Es wäre ein essenzieller Kurswechsel seit den 1960er-Jahren“, sagt Pech.

Nach rund einem Jahr, in dem die Klage jetzt anhängig ist, befindet sich der EuGH in einem konstanten Austausch mit den Kläger*innen. Das seien gute Nachrichten, so Pech. Das Gericht hätte die Klage schon im vergangenen Jahr ohne Weiteres ablehnen können. Stattdessen fordert es weitere Beweise, weil es die Klagebefugnis ernsthaft in Betracht ziehe. Pech ist sicher: „In der Kommission und im Rat geht jetzt ziemliche Panik um.“

3.000 E-Mails pro bono

Als vor einem Jahr die Nachricht die Runde machte, dass Rat und Kommission die Freigabe der 35 Milliarden verabschiedet hatten, platzte Pech der Kragen. „Das kann so nicht weitergehen“, schrieb er engen Vertrauten von The Good Lobby Profs – die juristische Beratungsorganisation hatte er zwei Jahre zuvor gegründet. Schnell waren sich die Expert*innen einig, dass es Zeit war, zu handeln. Die Good Lobby Profs trommelten rund 20 Professor*innen, Richter*innen und Anwält*innen zusammen, die jetzt pro bono viel Arbeit investieren, um die Rechtsstaatlichkeit in der EU zu verteidigen. Pech schätzt, dass zwischen der Verabschiedung des Konjunkturprogramms und dem Ende der zweimonatigen Einspruchsfrist im vergangenen Sommer rund 3.000 E-Mails in der Gruppe formuliert und versendet wurden, um die bestmögliche Strategie abzusprechen und alle formellen Voraussetzungen zu erfüllen.

Alle sind überzeugt, das Richtige zu tun. „Unsere Mitstreiter*innen in diesem Verfahren haben es so satt, von der EU an der Nase herumgeführt zu werden“, sagt Pech. Seinen Student*innen würde er immer einbläuen, dass sie es sind, die die Rechtsstaatlichkeit in der Welt gegen politische Interessen verteidigen müssen. „Was wäre ich für ein Vorbild, würde ich jetzt nicht handeln? Wenn die deutsche oder die französische Regierung die Unabhängigkeit der Justiz in der EU nicht verteidigen, muss ich es tun“, betont Pech.

Eine Verfassung für Bosnien-Herzegowina

Seine Überzeugungen gründen auf jahrzehntelangen Erfahrungen. In den 1990er-Jahren hatte Pech das Glück, als junger Akademiker die Verfassung eines neuen Staates mitzugestalten. Ein Professor an der Universität Aix-Marseille hatte ihn als juristische Hilfskraft für ein kleines Team empfohlen, das dem unabhängigen Bosnien-Herzegowina eine Verfassung schneidern sollte.

Damals verinnerlichte er die Bedeutung einer Verfassung und die Verantwortung der Justiz, sie gegen alle Interessen verteidigen zu müssen.

Das Kind, das „Le Monde“ liest

Diese Leidenschaft war ihm keineswegs in die Wiege gelegt worden. Seine Eltern hatten als Banker*innen in ihrem Heimatort nahe Perpignan gearbeitet. Vom Recht war daheim nie die Rede. Der Vater nahm seinen Junior regelmäßig mit in sein Stammcafé. Um sich dort die Langeweile unter all den alten Männern zu vertreiben, schnappte sich der kleine Laurent immer wieder die Tageszeitung „Le Monde“. Bald war er im ganzen Ort bekannt als das Kind, das „Le Monde“ liest. Dadurch entwickelte er früh ein Bewusstsein für Probleme und Konflikte in der Welt.

Der erste Akademiker der Familie

Jahre später hatte sich Pech als erstes Familienmitglied an einer Universität eingeschrieben und landete nach einer Zeit der Orientierung eher unbedarft in einer Juravorlesung. „Der Professor hat uns sehr lebhaft geschildert, welche befriedende Kraft das Verfassungsrecht hat und wie es soziale Konflikte lösen kann.“ Die Lebensnähe faszinierte den jungen Studenten. Das Fach lieferte Lösungen für die Probleme, über die Pech als Kind in der Zeitung gelesen hatte. Pech studierte an der Universität Aix-Marseille und im irischen Limerick und kombinierte die Rechts- mit den Politikwissenschaften. Nach seinem Abschluss zog es ihn für ein Jahr an die University of Wisconsin-Madison. Später folgte die Promotion in Frankreich. Er arbeitete in Montreal und in New York, leitete zehn Jahre die Jurafakultät der Middlesex University London, engagierte sich in Nichtregierungsorganisationen für Menschenrechte und gehörte zur Redaktionsleitung des „Hague Journal on the Rule of Law“. Seit Oktober 2022 forscht und lehrt er am University College Dublin.

Am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war Pech kürzlich Beisitzer im Fall des suspendierten polnischen Richters Igor Tuleya, der zu den öffentlichen Kritiker*innen der polnischen Rechtsreform zählt. Das Gericht sprach die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs in Polen schuldig, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen zu haben. Ein weiterer Etappensieg für die Gerechtigkeit, sagt Pech.

Ebenso wie eine Entscheidung des EuGH aus dem Juli: EU-Institutionen dürfen künftig nicht mehr argumentieren, Rechtsgutachten seien grundsätzlich vertraulich, weil sie sich auf politisch kontroverse oder aus ihrer Sicht besonders heikle Angelegenheiten beziehen. Pech hatte auf Einsicht in ein Gutachten geklagt und damit gegen die Position von 26 EU-Staaten – außer Schweden – Recht bekommen.

Der wichtigste Sieg soll jetzt bald folgen. Um ihre acht Klagen zu stützen, haben sich die Richter*innenverbände und die Good Lobby Profs von der Klimabewegung inspirieren lassen. Sie argumentieren, dass die Rechtsstaatlichkeit einem Ökosystem gleiche, in dem Veränderungen unmittelbare Konsequenzen für jedes Individuum haben. Jeder Mensch sei demnach persönlich betroffen, was die Klagebefugnis vor dem EuGH rechtfertigen würde. „Die Richter*innen bewachen dieses Ökosystem. Wer diese entfernt, zerstört das Ökosystem. Und dann ist auch unsere Demokratie verloren“, sagt Laurent Pech.

Central European University Democracy Institute Rule of Law Clinic

Das Democracy Institute (DI) der Central European University (CEU) etabliert in Zusammenarbeit mit der Beratungsorganisation „The Good Lobby Profs“ eine Rule of Law Clinic. Diese soll durch konkrete Prozessinterventionen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Öffentlichkeit für prinzipielle rechtsstaatliche Implikationen einzelner Verfahren schaffen. Das Ziel ist es, Personen, die sich in Wissenschaft und Praxis für die Rechtsstaatlichkeit einsetzen, zu vernetzen und zu stärken sowie Entscheidungsträger*innen zu informieren und einen wesentlichen Beitrag zum Rechtsstaatlichkeitsdiskurs zu leisten.