Die letzte Ähre

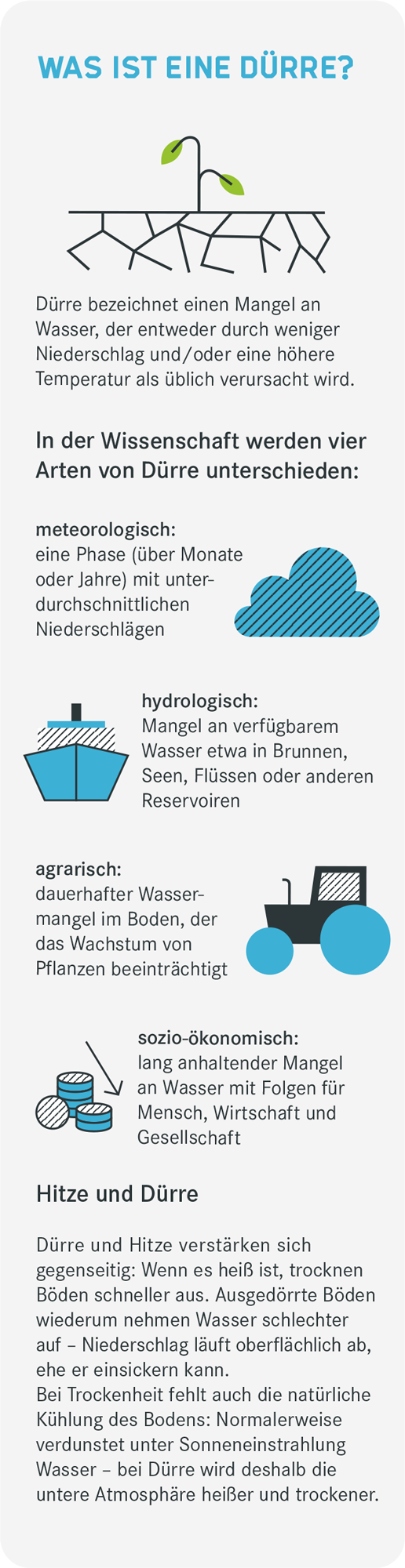

Im Juli hat es zwar öfter geregnet. Dennoch leidet Deutschland unter einer Dürre wie seit über 200 Jahren nicht mehr. Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Zu Besuch bei einem Bauern in Niedersachsen.

Die ersten Tropfen landen auf dem staubigen Acker. Es riecht nach Sommerregen. Dabei ist erst der 30. April. Der Tag, an dem der Regen kommt und die Ernte gerettet ist. Nach sieben Wochen Trockenheit – und sieben Wochen Angst, ob die Ernte ausfällt.

„Ich pflanzte gerade Kartoffeln. Es war gegen 16.30 Uhr, als es endlich regnete. Dieses Jahr ist es noch mal gut gegangen“, erinnert sich Jakob Schnackenberg, Landwirt in Niedersachsen. Die Regenfälle im späten Frühling und Anfang Sommer hätten die Erträge in letzter Minute gerettet. „Jetzt rechne ich mit einer immerhin durchschnittlichen Ernte“, so der 30-Jährige. „Das hat mich beruhigt, zeigt aber: Die vergangenen Dürrejahre haben die Erwartungen drastisch gesenkt. Jeder Regenschauer kann über unsere Ernte entscheiden. Seit dem Trockenheitsrekordjahr 2018 kommt keine Feuchtigkeit mehr aus dem Boden hoch, um fehlende Niederschläge auszugleichen.“

Das zeigt auch ein Faktenblatt von klimafakten.de, das die Organisation zusammen mit der Helmholtz-Klima-Initiative erstellt hat. Andreas Marx ist wissenschaftlicher Koordinator in der Klima-Initiative. Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) hat er mit einem Forschungsteam den Dürremonitor Deutschland auf die Beine gestellt, ein Online-Tool, das den Bodenzustand erfasst. Marx warnt vor einer gewaltigen Aufgabe für Deutschland: „Solche mehrjährigen Sommerdürrezustände wie jetzt hatten wir in Mitteleuropa seit mindestens 250 Jahren nicht mehr“, sagt der Experte.

Alte Bauernregeln gelten nicht mehr

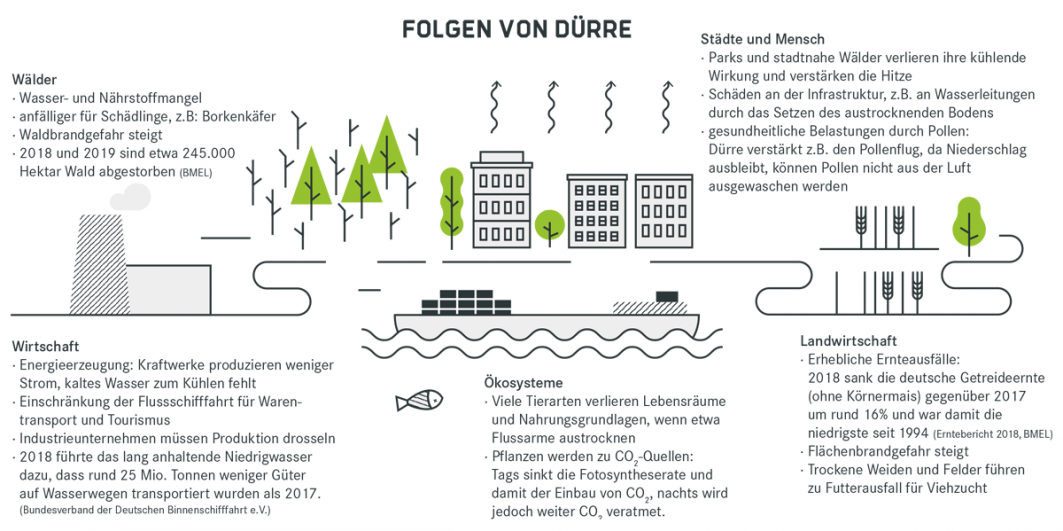

Auf den 240 Hektar von Landwirt Schnackenberg wachsen Kartoffeln, Mais und Getreide. Den Hof im beschaulichen Wilstedt nördlich von Bremen betreibt die Familie seit 1650, im Jahr 2017 übernahm Jakob Schnackenberg die Geschäfte vom Vater. Und damit ein schwieriges Erbe. Denn jahrhundertealte Wetter- und Bauernweisheiten gelten nicht mehr: „Früher war es hier im Frühling nass, während das Getreide wächst, und im Sommer trocken, wenn geerntet wird.“ Diese Abfolge sei besonders wichtig in der Region mit einem bescheidenen Sandboden, der Wasser schlecht speichert. In den vergangenen zehn Jahren hingegen – abgesehen vom Hitzesommer 2018 – sei es im Frühling zu trocken und dann im Sommer zu nass für die Ernte gewesen. Die Folgen zeigen sich auf dem Feld zwei Kilometer östlich vom Familienhof. Goldgelb wiegt sich das Getreide im Wind. Für den Laien schnell zu übersehen: Die Pflanzen auf dem Feld haben jeweils nur einen Halm mit einer Ähre ausgebildet. Der Grund: „Im Frühling hat die Pflanze wegen der Trockenheit Stress, wächst nach oben und nicht in die Breite.“ Nur eine Ähre pro Pflanze statt vier oder fünf. Das drücke den Ertrag, auch wenn die eine Ähre größer wachse. „Die Klimakrise merke ich am Ende des Jahres bei der Bilanz“, sagt Schnackenberg. Im Trocken- und Hitzejahr 2018 lagen die Ernten in Deutschland im Schnitt 16 Prozent unter dem Durchschnittsertrag von fünf Jahre zuvor. „Ich hatte Einbußen von 60 Prozent“, sagt Schnackenberg. Pro Hektar kam er auf drei statt sieben Tonnen Getreide – das waren allein bei ihm 200 Tonnen, die nicht weiter zu Mehl, Brot oder Teigwaren verarbeitet wurden. Der Weltmarkt kann das noch ausgleichen, doch laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung werden 2050 rund 60 Prozent mehr Nahrungsmittel als heute nötig sein, um die wachsende Weltbevölkerung zu versorgen. Jakob Schnackenberg sagt: „Wenn das Getreide nicht hier vom Feld kommt, dann von woanders – und dafür wird vielleicht wieder ein wenig Regenwald abgeholzt.“ Um das zu verhindern, macht er aus Überzeugung weiter. An die klimatischen Bedingungen passt er sich an.

Planung wird zum Glücksspiel

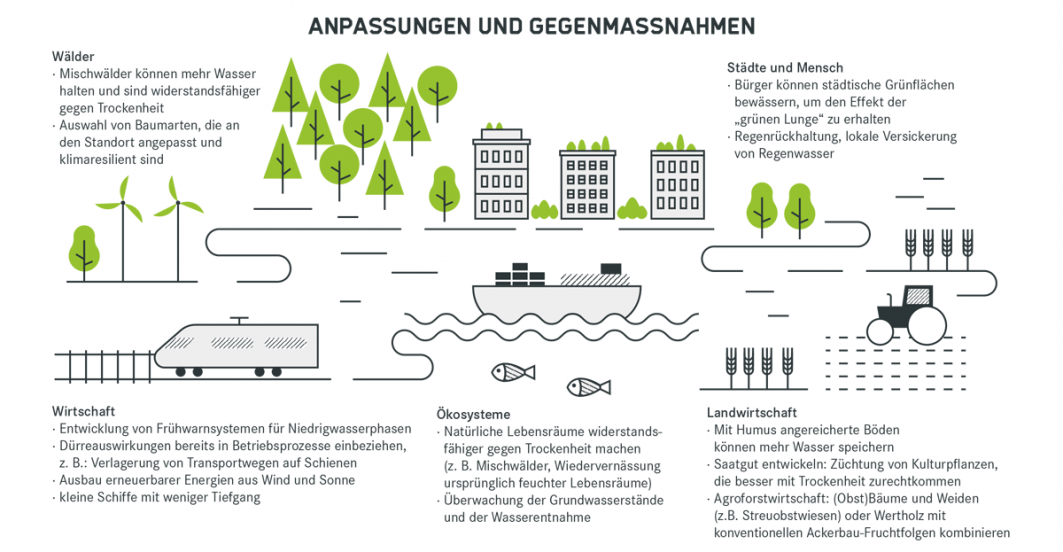

„Auf diesen 22 Hektar wuchsen früher Zuckerrüben und Mais“, sagt der Landwirt und zeigt über seine Felder. Auf dem üblicherweise nassen Boden im Winter ging nur das. Jetzt aber sei die Erde so trocken, dass er Getreide angebaut habe. Er pflanzt Triticale an, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, die besser auf Trockenheit reagiert als andere Getreidesorten. Für ihn ist die Planung des Jahres zu einem Roulette-Spiel geworden. „Im Herbst muss ich entscheiden: Wird es trocken, dann pflanze ich Getreide“, sagt er. Oder wird es nass? „Dann saufen die Keimlinge im Herbst und Winter einfach ab – und ich hätte Mais anbauen müssen.“

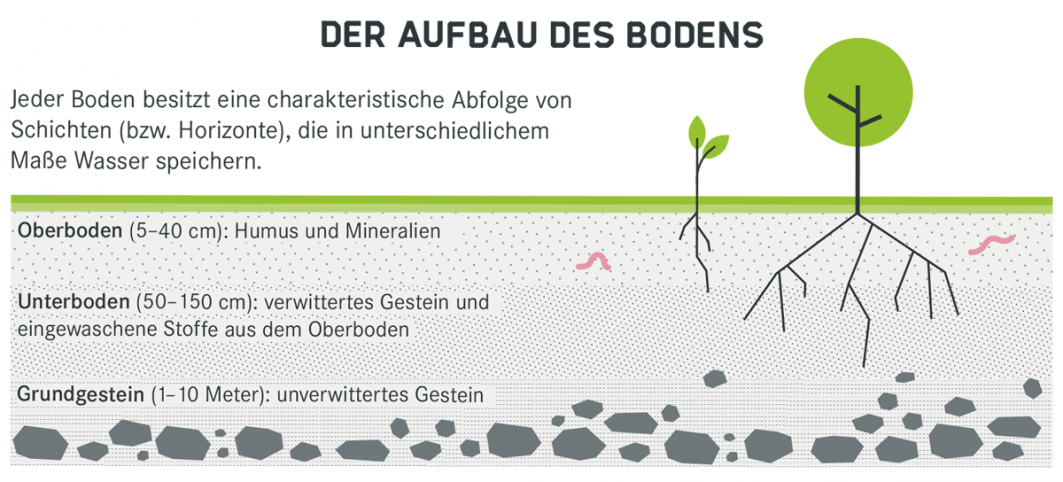

Dass es in den vergangenen Wochen immer mal wieder geregnet hat, täuscht über den Zustand der Böden in Deutschland hinweg, warnt auch Andreas Marx. „Der Niederschlag kommt nicht in den tiefen Erdschichten an“, sagt er. Ein paar Wochen Regen könnten zwar die Ernte retten. Echte Entspannung sei derzeit für den Gesamtboden aber nicht in Sicht. Das Wasser laufe schnell ab, außerdem verdunste bei warmem Wetter viel davon wieder. „Selbst wenn ein Starkregen so aussieht, als könne er alles durchtränken – in tieferen Erdschichten kommt das Wasser nicht an. Dort herrscht weiter Dürre“, so der Klimaforscher.

Das heißeste Jahrzehnt

Wie viel mehr es denn insgesamt regnen müsste, könne man nur schwer in absoluten Zahlen ausdrücken. Zu unterschiedlich seien die Beschaffenheiten der Böden und die klimatischen Bedingungen in Deutschland. Klar sei jedoch, dass der Wert zwischen einigen Wochen bis Monaten mit überdurchschnittlichem Niederschlag läge. Landwirt Schnackenberg sagt: Mindestens sechs oder sieben Jahre Regen über Durchschnitt, das bräuchten seine Felder jetzt. Doch er ist skeptisch: „In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Wetter sehr stark verändert. Dass es wie früher wird, glaube ich nicht.“ In der Tat: Laut Copernicus, dem EU-Beobachtungsdienst zum Klimawandel, waren die fünf vergangenen Jahre die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, 2010 bis 2019 war das heißeste Jahrzehnt.

Dramatisch sei die Lage vor allem im Osten des Landes. „Es ist das dritte Jahr mit extremer Dürre in Folge“, sagt Marx, „und die Schäden sind enorm.“ Das Problem: Wenn es regnet, dann zu viel. Ein Phänomen, das zunimmt. „Neben den Dürreperioden, in denen es sehr wenig regnet, kommt es immer häufiger zu Extremniederschlägen.“ Nicht nur kann der Starkregen nicht vom staubtrockenen Boden aufgenommen werden – er kommt schlicht zu spät.

© Helmholtz-Klima-Initiative, klimafakten.de

Nur jeder fünfte Baum gesund

„Wenn es wie in diesem Jahr im Juni zwei Wochen ordentlich geregnet hat, wirken Gräser und Pflanzen, die nur ein Jahr leben, in Ordnung.“ Das mache es schwierig, die Öffentlichkeit für das Problem der ausgetrockneten Böden zu sensibilisieren, sagt der Wissenschaftler. An den Bäumen sehe man die Schäden aufgrund der Trockenheit dagegen am ehesten. Nur jeder fünfte Baum in Deutschland sei gesund, so Andreas Marx. Laut Waldzustandsbericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigten 2019 rund 78 Prozent der Bäume eine mehr oder weniger starke Kronenverlichtung. „Wenn Sie unter einem Baum stehen und durch das Blätterdach den Himmel sehen, ist das ein Anzeichen für mangelnde Vitalität, ausgelöst durch zu wenig Wasser im Boden oder Schädlingsbefall“, erklärt Marx. Gut 245.000 Hektar Wald sind demnach 2018 und 2019 abgestorben. Das Problem: Dürreschäden bei Wäldern sind nicht durch wenige Regenfälle zu beheben. Sind die Waldböden erst einmal ausgetrocknet, nehmen sie Regenwasser noch schlechter auf, als wenn sie durchfeuchtet sind. Regenwasser kommt nicht an die tiefen Wurzeln. Auch für Städte ist das entscheidend, denn wo weniger Bäume stehen, steigt die Temperatur. Nach 2018 sei man auch in Städten und Kommunen auf das Problem aufmerksam geworden. „Deshalb gehören Wasserspeichersäcke und Bewohner*innen mit Gießkannen jetzt zum Stadtbild.“

Die Aufgaben seien jetzt anzugehen, sagt der Experte Marx. „Das Niederschlagsaufkommen ist relativ stabil, aber innerjährlich ungleich verteilt.“ Im Schnitt regnet es im Jahr nicht weniger als sonst, aber die Extreme wechseln sich ab: Trockenzeiten und Starkregentage. Daher müsse die Infrastruktur geschaffen werden, um die hohen Wassermengen aus dem Winter für den Sommer zu speichern. „Da geht es zum Beispiel um Verbindungen von Wasserläufen mit Talsperren. Das ist ein großes, langjähriges Projekt, das daher jetzt angegangen werden muss.“ Der Klimaforscher und der Landwirt sind sich einig: Die Wasserversorgung wird ein grundlegendes Problem der kommenden Jahre. Für Schnackenberg ist es aber kein abstraktes, sondern ein sehr persönliches. „Ich tue alles dafür, nicht der zu sein, der unseren Hof nach all den Generationen aufgeben muss“, sagt er, während er gedankenverloren ein Korn aus einer Ähre pult und probiert. Sein knapper Kommentar: „Fast erntereif, nur noch ein paar Tage.“ Falls das Wetter mitspielt.

klimafakten.de

Um die Debatte über die besten Wege zum Klimaschutz konstruktiv führen zu können, müssen die grundlegenden Fakten stimmen. Darauf zielt die von der Stiftung Mercator geförderte Organisation klimafakten.de ab, indem sie die komplexen Ergebnisse der Klimaforschung verständlich aufbereitet und dabei offene Fragen und kritische Einwände aufnimmt.

www.klimafakten.de