Ankommen auf Deutsch

Ob geflüchtet oder mit Migrationshintergrund: Der Start in ein fremdes Schulsystem ist nicht leicht – Sprachkenntnisse sind hier zentral. Wie können Lehrkräfte damit umgehen? Ein Impulspapier von Christiane Bainski zeigt: Der Bedarf an Beratung und Qualifizierung ist hoch.

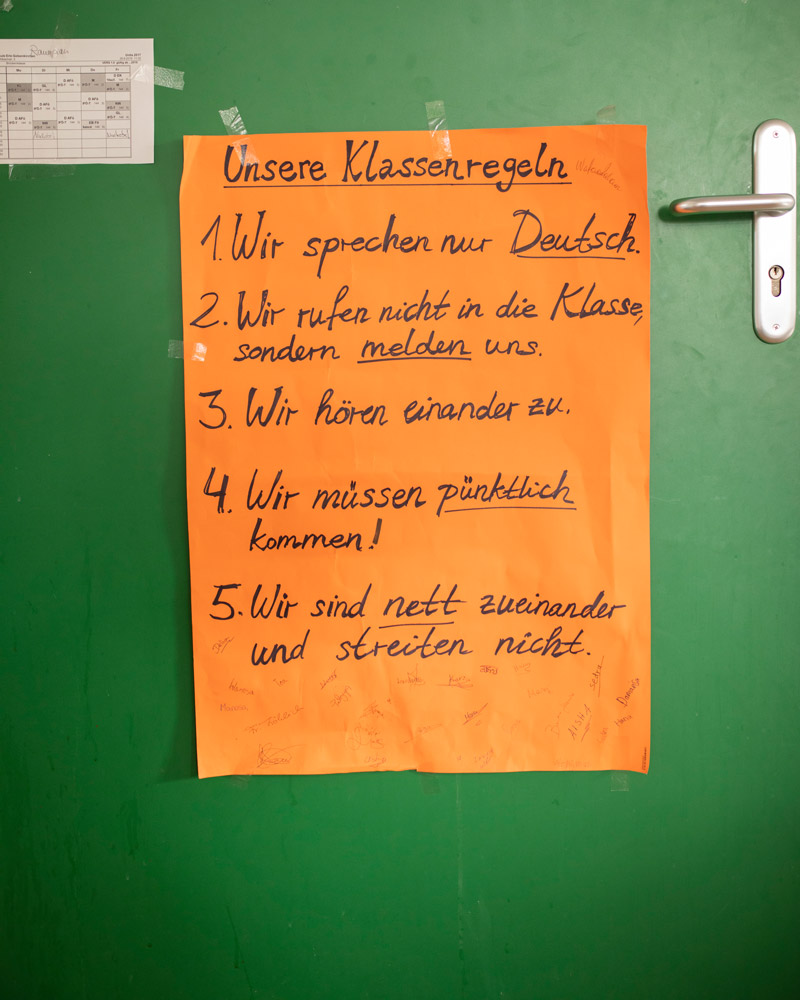

Leonardo lehnt sich an die Wand des Klassenzimmers. Er schwankt dabei, als wäre ihm schwindelig. Es ist 10.30 Uhr, in fünf Tischgruppen sitzen die 15 Schüler*innen der Internationalen Förderklasse II, auf dem Stundenplan steht Deutsch. Die Jungen und Mädchen sind zwischen 13 und 14 Jahre alt, es sind leistungsstarke Schüler*innen, ungefähr auf dem Niveau der sechsten Klasse. An der Wand hängen gemalte Bilder, an der Tür kleben bunte Blätter mit den Klassenregeln „Ich höre zu“ und „Ich lache nicht über meine Mitschüler“. Trotzdem schauen alle amüsiert, als der 13-jährige Leonardo vormacht, was die Sätze „Aber es wird ihm schwindelig. Er lehnt sich gegen die Wand“ bedeuten. Es ist ein fröhliches und gemeinsames Lachen. Auch Leonardo grinst verschmitzt. Seine Lehrerin Natalia Wenn nickt, ruft „Genau!“ und macht es ebenfalls vor. Die Beauftragte für Deutsch als Zweitsprache will alle Sinne der Schüler*innen ansprechen, während sie die neue Sprache lernen.

Vielfältige mehrsprachige Schülerschaft

Seit dem Sommer 2018 werden in den Räumen einer ehemaligen Förderschule in Gelsenkirchen ausschließlich Kinder unterrichtet, die neu zugewandert sind und aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht am Regelunterricht teilnehmen können. Es ist ein weitgehend eigener Schulbetrieb am Standort für die Förderklassen in der Surressestraße, der zur Gesamtschule Erle gehört. Etwa 60 Schüler*innen lernen aktuell hier, verteilt auf vier Internationale Förderklassen, kurz IFö. Viele sind aus ihren Heimatländern geflüchtet, aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Andere stammen aus Südosteuropa, wie Leonardo, der mit seiner Familie vor zehn Monaten aus Kroatien nach Gelsenkirchen kam. Er hatte zuvor sogar zwei Jahre Deutsch in der Schule – eine Ausnahme. „Viele Schüler aus Rumänien oder Bulgarien haben gar keine Schulerfahrung, das macht es für sie erst mal schwer. Sie müssen neben der Sprache auch das Lernen lernen“, sagt Martin Rhein. Der 35-jährige Pädagoge leitet den Standort Surressestraße. Auch für ihn, erklärt er, war es ein Sprung ins kalte Wasser.

Neuland für alle

Das ist es derzeit noch für viele Beteiligte, wie aus Christiane Bainskis Impulspapier „Zuwanderung und Schule im Ruhrgebiet. Ein Blick auf Verfahren, Prozesse und Herausforderungen seit 2014“ hervorgeht. Die pensionierte Lehrerin und ehemalige Leiterin der Landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI) hat mehrere Monate lang untersucht, wie Schulen im Ruhrgebiet mit zugewanderten Kindern und Jugendlichen umgehen. Das Urteil der Bildungsexpertin: „Die Schulen sind nicht ausreichend auf die vielfältige mehrsprachige Schülerschaft und die Flüchtlingskinder ausgerichtet.“ Aus ihren Gesprächen mit Pädagog*innen, der Lehrergewerkschaft, dem Integrationsrat und Ministerien hat Christiane Bainski einige Herausforderungen erarbeitet. Eine davon reflektiert, was Martin Rhein mit dem Sprung ins kalte Wasser meint. „Lehrkräfte wünschen sich Anregungen über passende Materialien, Konzepte, Fortbildungen und prozessorientierte Begleitung“, fasst Bainski zusammen. Die pädagogische Ausbildung bereite Lehrer*innen nicht genügend auf den Umgang mit Vielfalt vor. Beratung und Qualifizierung sind stark nachgefragt.

So ist auch das Modell in der Surressestraße aus der Not heraus geboren. Nach der verstärkten Zuwanderung und gestiegenen Flüchtlingszahlen 2015 stand man in Gelsenkirchen – wie in vielen deutschen Städten – vor der Aufgabe, schulpflichtige Kinder ohne Deutschkenntnisse in den Unterricht zu integrieren. In der Ruhrgebietsstadt leben 8.000 Menschen aus Südosteuropa und 6.900 Geflüchtete, davon 3.500 Kinder im schulpflichtigen Alter. In diesem Schuljahr besuchen 722 von ihnen eine solche Seiteneinsteigerklasse wie die IFö. Dass es nur wenige sind, liegt unter anderem daran, dass nicht nur erprobte Konzepte, sondern auch Räume und Lehrkräfte fehlen – auch eine der Herausforderungen, die Christiane Bainski herausgefunden hat.

Lernen im Einzelfall – aus Einzelfällen lernen

Andreas Lisson bestätigt das. „Der geschützte Schulbetrieb in der Surressestraße ist für die bunt gemischte Schülertruppe und die Lehrer ein Glücksfall“, sagt er. Die Stadt Gelsenkirchen hatte dem Leiter der Gesamtschule Erle angeboten, die Räume der ehemaligen Förderschule als Standort für Internationale Förderklassen zu nutzen. Hier können die Kinder und Jugendlichen im fremden Bildungssystem ankommen, sich ohne Konkurrenzdruck mit den Regelschüler*innen entwickeln. „Die meisten sind hoch motiviert, sie spüren die Anbindung und wollen so schnell wie möglich in die Übergangsklasse und den Regelunterricht“, erzählt Martin Rhein. Wieder und wieder ist er beeindruckt, wie schnell die Schüler*innen Fortschritte in der deutschen Sprache machen.

Das ist so nicht immer der Fall, sagt Nora von Dewitz. Die Professorin forscht am Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität zu Köln zur sprachlichen Bildung und Mehrsprachigkeit. „Man kann nicht einfach sagen, dass man in Förderklassen besser Deutsch lernt, das wird sogar sehr kritisch gesehen.“ Allerdings könne man eben auch nicht behaupten, dass es per se nicht funktioniere. „Die Bedingungen vor Ort und der Einzelfall sind entscheidend“, so die Wissenschaftlerin.

Im Einzelfall Surressestraße scheint es zu gelingen. Das liegt unter anderem an dem Konzept, das Andreas Lisson durchgesetzt hat. Dessen Kern ist die Verzahnung der Förderklassen mit dem Regelschulbetrieb, wie sie auch Nora von Dewitz anregt. In beiden Standorten der Gesamtschule hängen identische Schulregeln, eine Schülerin der Surressestraße ist seit Kurzem im Führungsteam der Schülervertretung, Sportfeste und Turniere finden gemeinsam statt. Zwei Stunden die Woche nehmen die IFö-Schüler*innen an Projektkursen im Regelunterricht teil. Und die Lehrer*innen pendeln ebenfalls: Das Kollegium der Surressestraße unterrichtet auch im zwei Kilometer entfernten Hauptgebäude im Regelunterricht.

Nur sprechen reicht nicht

Martin Rhein hat mit dem jungen zehnköpfigen Kollegium entschieden, pro Gruppe zwei Deutschlehrer*innen einzusetzen. Alle sind sehr engagiert. Die Schüler*innen profitieren davon: Jede Lehrkraft hat ihre eigene Methode, den Kindern und Jugendlichen Deutsch beizubringen. Natalia Wenn achtet sehr auf Grammatik und Satzbau. „Wie kann man mit Schülern arbeiten, wenn sie nicht wissen, was ein Substantiv ist, wie man Sätze baut?“ Ihre Schüler*innen sollen ein Sprachgefühl entwickeln und die Bildungssprache lernen.

Es ist ein Kraftakt von Lehrer*innen und Schüler*innen über den Unterricht hinaus. Die Gefahr: diese Kinder im Regelunterricht zu verlieren, weil sie nicht mitkommen und frustriert aufgeben. „Das ist auch eine Ressourcenfrage, wir brauchen binnendifferenzierten Unterricht und zusätzliche Förderung. Sonst verschwenden wir das Potenzial dieser Kinder und Jugendlichen“, warnt Christiane Bainski. Sie betont: „Die deutsche Bildungssprache erreicht man nicht von sich aus. Diese Schüler*innen brauchen Begleitung, das können die Familien aber oft nicht leisten. Dafür brauchen die Schulen und Lehrer*innen Sprachbildungskonzepte. Und daran mangelt es noch.“

Mehrsprachigkeit nutzen

Schwierig wird es, wenn die Schüler*innen keine Vorstellung von der Struktur der eigenen Sprache haben. Oder gar nicht alphabetisiert sind. Denn so fehlt ihnen eine Referenzsprache, die sie beim Deutschlernen unterstützen würde. In dem Fall helfen Online-Wörterbücher und Bilder. Christiane Bainski fand heraus, dass auch die eigene Sprache wichtig ist: „Indem im Unterricht auch ihre Muttersprache eingesetzt wird, können die Schüler ihre Lernressourcen einbringen. Und sie erfahren, dass ihre Muttersprache nicht abgewertet wird, sondern wichtig ist.“ Die Pädagogin setzt sich für eine mehrsprachige Didaktik ein.

Auch Nora von Dewitz empfiehlt, die Mehrsprachigkeit der Schüler*innen zu nutzen: „Pädagogen müssen in diesen Fällen migrationssensibel reagieren, das heißt, auf die Lebensumstände der Schüler Rücksicht nehmen und darauf schauen, was sie schon können.“ Im Idealfall also jede Schülerin und jeden Schüler individuell fördern und bei vorhandenen Kompetenzen ansetzen. Daher rät die Professorin allen Lehrkräften, sich professionell mit dem Thema Migration auseinanderzusetzen. Das hieße aber nicht, dass das gesamte Personal zu Experten für Deutsch als Zweitsprache werden müsse. „Alle Pädagogen stehen vor heterogenen Klassen. Es geht darum, sich mit sprachsensiblem Unterricht und Mehrsprachigkeit zu beschäftigen.“

Ein universales Erfolgsmodell?

An diesem Vormittag steht Martin Rhein im Klassenzimmer der IFö II und beobachtet, während Natalia Wenn den Text weiter Wort für Wort durchgeht. Immer wieder huscht ein Lächeln über sein Gesicht, er schmunzelt über Antworten und nickt stolz zu den Wortbeiträgen seiner Schützlinge. „Wir sehen jetzt die Erfolge, das motiviert sehr“, erklärt der Pädagoge. Doch taugt das Prinzip Förderklassen als Blaupause? Immerhin wird es regelmäßig als diskriminierend, trennend und als Gegensatz zur Inklusion bezeichnet. So pauschal könne man das Konzept nicht verurteilen, meint Nora von Dewitz. „Solche Förderklassen können unter Umständen deutlich positiver sein, weil die Rahmenbedingungen einfach viel besser sind.“ Also zum Beispiel die Qualifikation der Lehrkräfte, deren Motivation und die Klassengröße. Am Ende entscheidet der Abgleich mit der Regelklasse: Wenn nämlich dort genau diese Bedingungen sehr viel schlechter sind, kann die Förderklasse die bessere Lösung sein.

Große Pause in der Surressestraße. Die Kinder spielen Fußball in gemischten Gruppen, stehen zusammen und tuscheln oder üben Tanz-Moves. Man sieht: Sie fühlen sich wohl hier. „Wir lachen viel im Unterricht“, sagt Leonardo in der Pause auf dem Schulhof, umgeben von anderen Schüler*innen. Auf die Frage, ob er schon Freundinnen und Freunde gefunden hat, strahlt er und erwidert: „Fast die ganze Schule.“

Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache

Das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache ist ein durch die Stiftung Mercator initiiertes und gefördertes Institut der Universität zu Köln. Es will sprachliche Bildung verbessern. Mit seiner Forschung und seinen wissenschaftlichen Serviceleistungen zu sprachlicher Bildung in einer mehrsprachigen Gesellschaft trägt das Mercator-Institut zu mehr Chancengleichheit im Bildungssystem bei.

www.mercator-institut-sprachfoerderung.de