Neues Leben für die abgehängten Regionen

In den Hauptstädten Europas brummt das staatsbürgerliche Leben, Vereine und Verbände buhlen um Finanzierung und politische Unterstützung für ihre Anliegen. Doch wie sieht es abseits aus? Was macht diese „civic deserts“ – also Wüsten der Zivilgesellschaft – aus, und welche Konsequenzen für die Demokratie entwickeln sich daraus, wenn Menschen keine zusammenhaltende Gemeinschaft mehr formen? In der groß angelegten Studie „civic deserts“ haben Forscher*innen um Louisa Slavkova, Gründungsmitglied und Direktorin der Sofia Platform Foundation, einer Organisation für Demokratieförderung in Bulgarien, diesen blinden Fleck der Forschung beleuchtet.

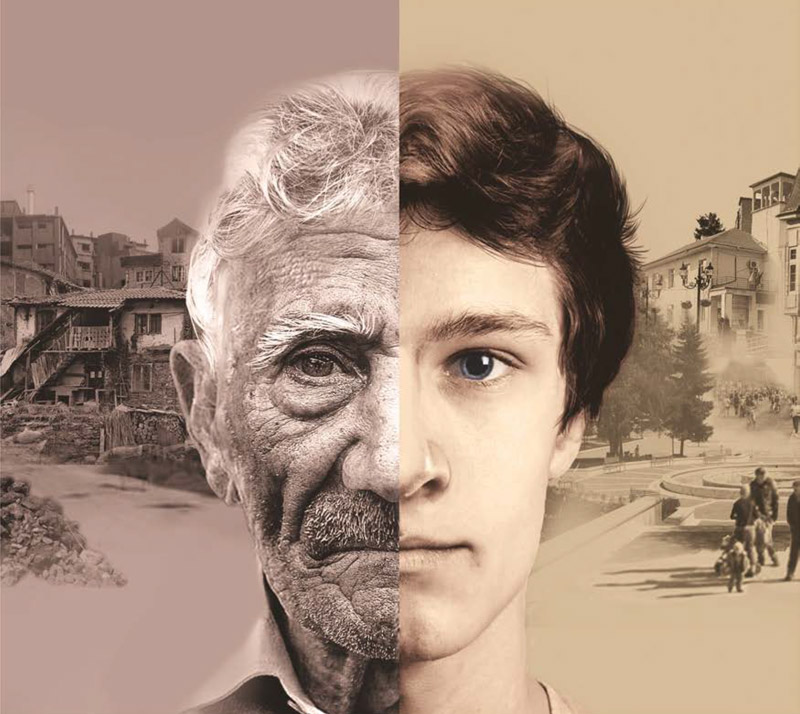

Louisa Slavkova, Sie kartografieren in Ihrer politischen Forschung „From ‚civic deserts‘ to civic cohesion“ (zu Deutsch: „Von Wüsten der Zivilgesellschaft zu bürgerlichem Zusammenhalt“), zivilgesellschaftliche Wüsten in Mittel- und Osteuropa. Wie genau sehen diese Orte aus?

Die meisten können sich diese Orte vorstellen: Die Infrastruktur ist heruntergekommen, Gebäude sind verfallen, Bushaltestellen verwahrlost. Ein bisschen wie in einem alten Western: Da wehen Grasbüschel durch die leere Straße. Diese bürgerschaftlichen Wüsten befinden sich oft auch geografisch in der Peripherie. Es sind grenznahe Gebiete, schlecht erschlossen, kaputte Straßen, kaum öffentlicher Nahverkehr. Typisch ist auch, dass nur wenige junge Menschen dort leben, Schulen oder staatliche Krankenhäuser fehlen oder in einem schlechten Zustand sind. In solchen Gegenden ist auch das Gemeinschaftsleben in einem schlechten Zustand.

Louisa Slavkova

ist Gründungsmitglied und Direktorin der Sofia Plattform, einer Organisation für Demokratieförderung, die in Osteuropa sowie in Europas südlichen und östlichen Nachbarländern aktiv ist. Zuvor war sie als Programmleiterin beim European Council on Foreign Relations (ECFR) tätig.

Sie leben und arbeiten in Sofia, einer lebendigen, pulsierenden, regen Großstadt. Doch Sie untersuchen die absolute Peripherie – Bulgariens Nordosten, Ungarns Norden und Nordosten, Polens Nordosten und Rumäniens Süden. Warum?

Wenn wir uns Wahlausgänge anschauen, gibt es große Unterschiede in Mittel- und Osteuropa zwischen den Metropolen und den Randgebieten. In den USA fiel außerdem auf, dass insbesondere junge Leute, die keine Möglichkeit zu gemeinschaftlichem Engagement haben, eher populistisch wählten. Aus den USA stammt auch das Konzept der „civic deserts“. Wir haben den Terminus aus dem US-Kontext auf die EU übertragen und die Länder Bulgarien, Ungarn, Polen und Rumänien untersucht. Denn auch hier stimmt: Wer wenig Möglichkeiten zum Austausch, zum bürgerlichen Dialog hat, der oder die gibt die Stimme eher populistischen Führer*innen und fällt auf Fake News rein.

Auch auf dem Land gibt es eine Zivilgesellschaft, Vereine und Verbände, die sich staatsbürgerlich engagieren. Was unterscheidet sie von denen in den Städten?

Wenn es in solchen Gegenden Organisationen der Zivilgesellschaft gibt, dann übernehmen sie eher die Rolle des Dienstleisters für lokale Behörden. Sie leisten Hilfe für Ältere oder Kinder ohne Eltern. Sie springen da ein, wo der Staat versagt. Aber sie wirken nicht als Motor des Zusammenhalts: Sie machen keine kleinen ehrenamtlichen Kampagnen mit den Menschen vor Ort, leiten keine Diskussionsforen, führen keine Aufräum- oder Verschönerungskampagnen durch. Da gibt es einen offensichtlichen Unterschied zwischen Zentren und Randgebieten.

Sie haben Ihre Untersuchung während der Pandemie gemacht. Wie untersuchen Sie Orte, die per Definition wenig Infrastruktur haben, ohne hinzufahren?

Es war natürlich ein Problem, die Peripherie aus dem Homeoffice zu studieren. Wir hatten auf ein Schneeballsystem gesetzt, bei dem uns Vereine und Verbände andere Akteurinnen und Akteure des gemeinschaftlichen Engagements nennen sollten, um so etwas wie eine Karte des zivilgesellschaftlichen Lebens in den Peripherien zu erstellen. Doch der Rücklauf war nicht besonders groß. Auf der anderen Seite mussten ja alle durch die Coronapandemie technologisch affiner werden, selbst in abgelegenen Gegenden. Wir konnten uns zwar nicht vor Ort umsehen, aber die Menschen haben plötzlich angefangen, auf E-Mails zu antworten. Sonst war eher das Telefon noch das Mittel der Wahl. Ein weiterer Grund für den geringen Rücklauf auf die Frage, welche Akteurinnen und Akteure sie noch kennen, ist, dass die Menschen in den „civic deserts“ nicht daran gewöhnt sind, in Netzwerken zu denken. Sie denken daran, was sie machen, nicht daran, dass es auch andere gibt und eine Zusammenarbeit der gemeinsamen Sache dienen könnte.

Um Leben in die Wüsten der Zivilgesellschaft zu bringen, müssen sowohl die bestehenden Akteurinnen und Akteure unterstützt als auch räumliche Möglichkeiten für Gemeinschaft geschaffen werden.

Aber informelle Netzwerke der gegenseitigen Hilfe gab es doch insbesondere zu kommunistischen Zeiten in diesen Ländern …

In kommunistischen Staaten gab es zwar solche informellen Netzwerke. Die wurden aber eher dazu genutzt, sich mal Mehl auszuborgen oder sich gegenseitig bei Kleinigkeiten zu helfen. Das aber sind keine zivilgesellschaftlichen Netzwerke, die auf Solidarität und gegenseitigem Vertrauen beruhen. Im Gegenteil: Die Staatssicherheit war ja in den Ostblockstaaten sehr aktiv, daher war das gegenseitige Misstrauen besonders stark verbreitet – und ist es zum Teil immer noch! Auch heute noch ist das Misstrauen gegenüber politischen Verantwortlichen und lokalen Behörden in Mittel- und Osteuropa besonders groß.

Wie stärkt man zivilgesellschaftliches Leben in den „civic deserts“?

Wir müssen in diese Orte investieren, aber richtig. Wir müssen die – wenigen – lokalen Akteurinnen und Akteure einbeziehen, damit sie zum Beispiel das neue Gemeinschaftshaus als das ihre wahrnehmen und nicht als etwas, was von außen, von oben kommt. Dabei sollten die Menschen in den Regionen selbst entscheiden, welcher Ort ein Ort der Gemeinschaft, der Zusammenkunft wird. In unseren Expert*innen-Interviews sagte jemand, in jedem Dorf, in jeder Wüste gebe es „diese eine verrückte Person“. Damit ist einfach nur eine engagierte Person gemeint, die sich für die lokale Gemeinschaft starkmacht – und dabei meist recht einsam agiert. Ein Problem ist: Es fehlt zuerst an den Räumlichkeiten. Es gibt keine öffentliche Bibliothek und keine öffentliche Einrichtung, in der Zivilgesellschaft zustande kommen könnte. Oder aber sie werden nicht als Ort für die Allgemeinheit verstanden. Als ich neulich in Berlin war, ging ich in Mitte an einer Stadtbücherei vorbei, dort saßen obdachlose Menschen, die an den Tischen im Café ihr Essen aßen. Natürlich wurden sie nicht verscheucht, eine öffentliche Bücherei ist schließlich als Gemeinschaftseinrichtung gedacht. Solche Orte müssen gestärkt werden. Um Leben in die Wüsten der Zivilgesellschaft zu bringen, müssen also sowohl die bestehenden Akteurinnen und Akteure unterstützt als auch räumliche Möglichkeiten für Gemeinschaft geschaffen werden.

Civic Europe

Civic Europe ist ein Inkubator für lokale zivilgesellschaftliche Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen in Mittel-, Ost- und Südeuropa, umgesetzt durch den Verein MitOst und die Sofia Platform Foundation.